効果は、時系列評価や他組織との比較評価で測定することが考えられます。

1.4.4 効果の把握手法

効果の把握は、以下のような手法で行うことが考えられます。

| 質問紙調査(選択式、テキストマイニング) |

| インタビュー(半構造化、自由) |

| ポートフォリオ分析(筆記、実演) |

| 観察(動作・発言分析) |

| 生理的指標の測定(皮膚電気抵抗、心拍数、発汗、唾液アミラーゼなど) |

1.4.3 評価の時期

評価は、以下のような時期に行うことが想定されます。

| 事前 |

| 日常 |

| 中間 |

| 事後 |

| 直後 |

| 一定期間後 |

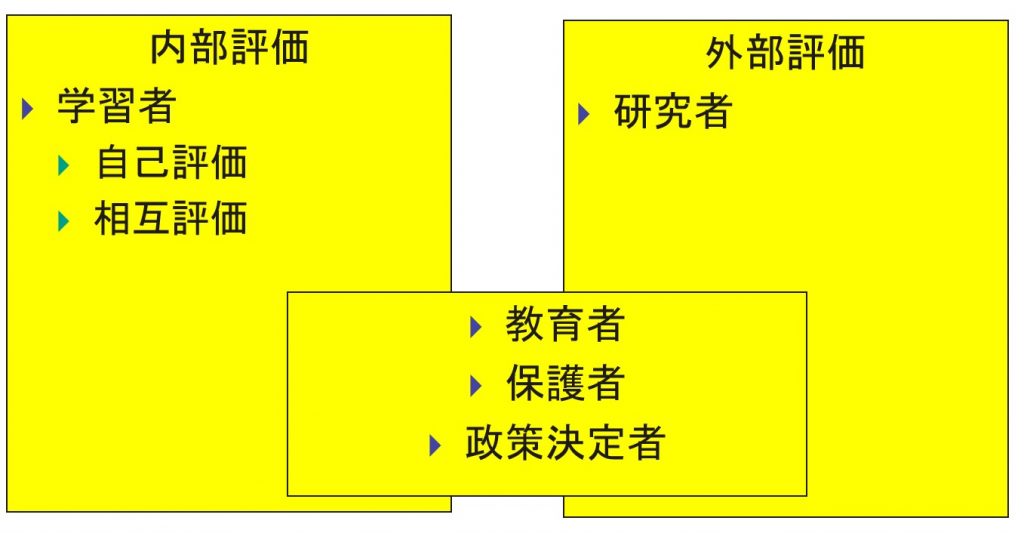

1.4.2 評価の主体

評価には内部評価と外部評価があり、それぞれ以下のような主体が考えられます

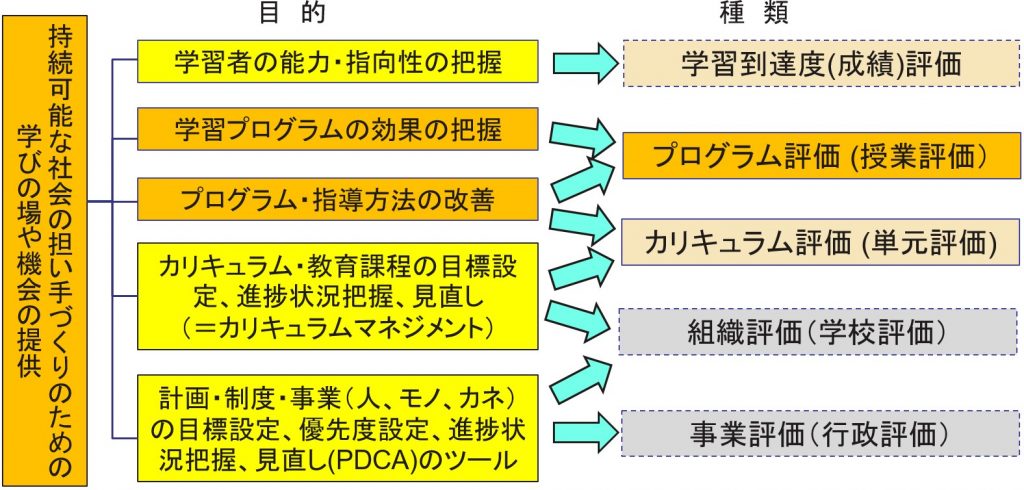

1.3.1 評価の分類モデル

評価の分類をモデルで表すと、以下の図のように設定できます。

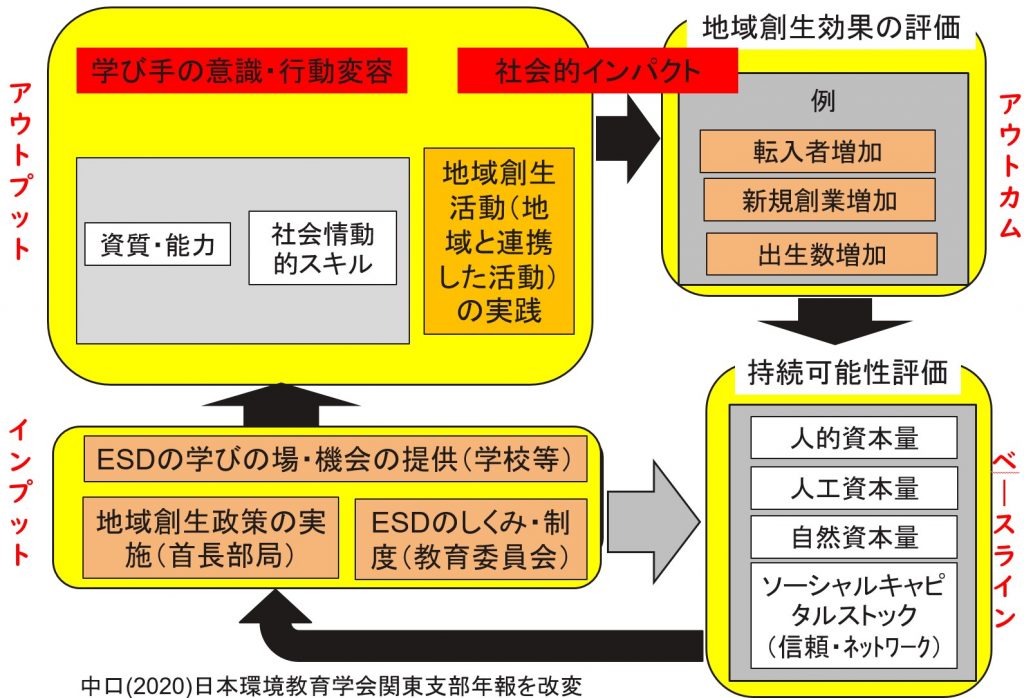

1.3 評価の視点

評価の視点は、以下のようなものがあげられます

| 資質・能力評価 | ||

| 知識・技能(社会人基礎力:リテラシー) | ||

| 思考・判断・表現(社会人基礎力:コンピテンシー) | ||

| 主体性・協働性(社会人基礎力:コンピテンシー) | ||

| 社会情動的スキル評価 | ||

| 社会活動・SDGs達成貢献意識・行動の変容 | ||

| ライフキャリア設計力 | ||

| 社会的インパクト評価 | ||

| 社会活動総量、ソーシャルキャピタル | ||

| 地域創生効果 |

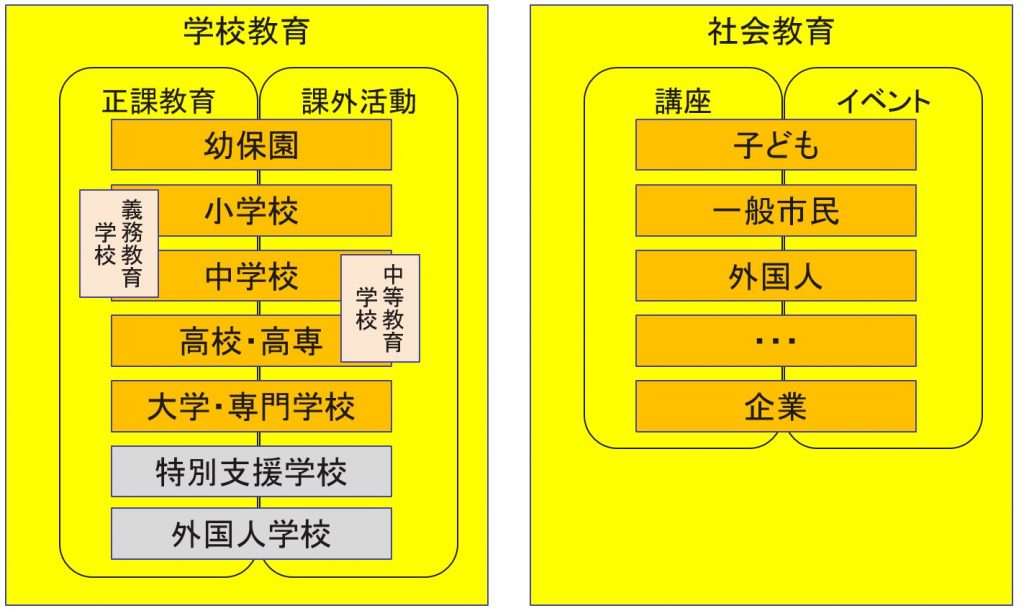

1.2 評価の対象

評価の対象は学校教育は幼稚園・保育園から大学まで、社会教育は、子どもから企業までとします。

1.1 本指針の対象

本指針は、学習プログラムの効果把握や改善を目的とした評価のヒントを提供するものです

そのため、「プログラム評価」を中心とした指針とするが、その前提としての「学習到達度評価」、プログラムの集合体として一部「カリキュラム評価」にも言及するものとしています