2023年明けましておめでとうございます。

芝浦工業大学地域創生研究室(中口研究室)Nakaguchi Lab. **異世代交流が学びを深める**

SDGs achieves SDGs =Studying together with Different Generations achieves Sustainable Development Goals 中口研究室は「異なる世代との学びでSDGs達成を目指す」研究室です。都市や農山村において、幼稚園~小学校~高校の環境学習やESD(持続可能な地域づくり教育)との交流を実践したり、環境資源や人材を活かした“地域創生”活動を地元の方々と協働しながら企画し実行することで、SDGsの複数課題の同時解決に貢献しています。

いくつかSDGsに関係する授業を受け持っていますが、そのうち「SDGsマネジメント論」のご紹介します。私が最も力を入れている授業の1つです。5学科共通の科目で履修希望者が多く、250名から120名程度を選抜しています。

通常の回はFacebookで私の社会活動を紹介→ISO14001の用語解説→グループワーク→企業のSDGsの取り組み紹介→グループワーク→小テスト と言った流れで進めています。

本人の許可を得て、以下に感想を少し掲載します。私の意図は概ね伝わっているようです。

Q:中口さんはこの授業を通じて、何を訴えたかったと思いますか?

私が思うに中口さんは将来設計のヒントをこの授業を通して私たちに伝えようとしてくれたのではないかと感じている。その理由として、毎回の授業でさまざまな種類の企業の取り組みについて紹介してくださった。これにより私たちは多くの業種について知り、考えることが可能になり、将来自分がどんな課題解決に取り組み、どんな仕事に就くのが適切かを具体的に想像することができた。またこれまで学習してきたマネジメント論の視点は他人が気がつかないような視点でもあり、そのような視点で企業を評価することは、人事採用者への大きなアピールポイントとなったり、好印象を与えることもできる。このような視点を私たちに与えてくれたのはこれからを担う私たちへの中口さんからのプレゼントだったのではないだろうか。さらに社会では初対面の人と堂々と話せる高いコミュニケーション能力が必須であるということを伝えるため、話すことやテンションを上げることが苦手でも、外聞構わず私たちと向き合ってくださった。中口さんの思いを受け継ぎ、今度は私たちが自分自身の意見を誰かにぶつけて、私たちの社会を作り上げていく第一歩としたい。

******************************

現在、将来の就職について悩んでいる人に、様々な企業の取り組みを紹介して、将来自分がどんな課題解決に取り組んでどんな職業に就きたいかを考えてもらいたかったこと、社会で重要なコミュニケーション能力を身につけてもらいたかったこと、時にはユーモアや遊び心は大切だということなど、将来の設計のヒントになることを中口さんは訴えたかったのだと思う。

また、Facebookの紹介などを通して、中口さんの生き様を知ってもらい、もしみんなが壁にぶつかった時に、中口さんの生き様を参考にしてもらいたいと訴えたかったのだと思う。

そして、SDGsの授業をするだけではなく、それに加えて上記のような人生に大切なことを教えたかったということを中口さんは訴えたかったのだと思う。

******************************

Q: 授業の内容・方法や、教科書・パワーポイント・動画のわかりやすさなどについてのコメントを400字以上書いてください

写真付きや動画付きのパワーポイントはすごく見やすくて覚えやすいです.私は,まとめ用のノートを作りましたが,パワーポイントのおかげで重要な言葉や語呂合わせをノートに写しやすかったです.また,たまにPDCAサイクルの音楽が頭に流れてくるので授業を受けている成果を感じました.語呂合わせについても知っている言葉から頭文字をとっているので覚えやすかったです.ただ,AKBなど頭文字を思えていても中身がパッと出ない時があったので復習は大切だと思いました.初めの中口さんの活動を聞くことは,SDGsに関して全く知らない私にとっては新鮮なものばかりで毎回聞いてみたいと感じています.ほかの市の方と関わる機会がないので話を聞くだけでもとても勉強になります.小学生みたいな授業のほうが私は受けやすいです.ただ,テスト前で勉強する際に語呂合わせがわかっていてもそれがなにに使用されいるか分からなくなってしまうときがあったので,そこも一緒に覚えながら授業中から取り組めばよかったなと思いました.今日披露してくださったオーボエですが,感動しました.生で楽器をきくことが久しぶりだったので,音楽をきくことはやっぱりいいなと感じました.半年間ありがとうございました.

******************************

中口さんは当初から「大学らしくない授業」を掲げて授業を行っていましたが、SDGsに関する内容を取り扱う上では適切な形式なのではないかと感じました。もちろん、SDGsには先端技術による課題解決も含まれますが、念頭にあるのは私たちの日常生活であると考えています。それらは専門的な知識というよりも、普段の意識次第で気づくことができる一般的なものも多くあると感じています。SDGsを知る上での学問の入り口として、親しみやすく、理解しやすい授業であったと思います。

唐突な「ながぐつ劇団」や歌の登場には毎度驚かされました。過去の中口さんの授業も通してある程度慣れてきたものの、動画が流れている際の教室の独特な雰囲気はクセになります。

また、時折登場するとんでもないダジャレや冗談は、密かに笑いながらいつも聞いています。ダジャレのセンスがあまりない私にとっては、かなり好きなノリです。授業を受けながら、ダジャレのオチを考えることの難しさも実感しました。普段の授業の裏には明かされることのない数多くの苦労があることを知り、授業へのモチベーションが向上しました。

授業の最終回では、中口さんの演奏を久々に聴くことができ、非常に感動しました。私自身、趣味で管楽器や鍵盤楽器の演奏を日々練習しております。楽器を演奏することは、言葉と同様に、時にはそれ以上に強いメッセージを相手に伝えることができるものであると感じています。実際に、最終回での演奏を聴きながら、中口さんのこれまでの授業への想いを強く実感することができました。今後の中口さんの授業でも、素敵な演奏を聴くことができればうれしい限りです。別の授業で再びお目にかかれることを楽しみにしております。

最後に、半年間、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

******************************

4月から月1回のペースで次世代SDGs研究会がはじまっています。

5月の会では本研究室の4年生も発表しました。

1.日時 : 5/28(土) 17:00-19:00

2.内容 : ・【発表】・芝浦工業大学 中口研究室 髙橋奨太郎

「体験型・対話型学習プログラムによる避難意識の向上効果」

・【発表】麻布大学大学院環境保健学研究科 浅岡永理様

「綾ユネスコエコパークセンターにおける環境教育の現状と課題」

・【発表】豊中市伊丹市クリーンランド 小篠和之様

「ごみ処理施設における環境教育について」

2021年12月25日、SDGs実践報告会を実施しました。

関係者の方には、以下で録画を公開しております。

https://sit-paes.sakura.ne.jp/nakaguti/sdgsmeeting2021

| セッションNo | 分野 | 担当教員 (○司会) |

時間 | 記号 | 内容 |

| 1 | 復興・海 | ○作山、田口、中口 | 9:40-10:00 | A04 | 海を感じる日立市中心市街地の再生 |

| 10:00-10:20 | B02 | 宮城県被災地周辺ツアーA | |||

| 10:25-10:45 | B03 | 宮城県被災地周辺ツアーB | |||

| 10:45-11:25 | A11 | 福島県被災地ツアー | |||

| 11:30-11:50 | 総合討論 | ||||

| 2 | 自然・農村 | ○増田、磐田、石川 | 9:40-10:00 | A01 | 大宮キャンパス内樹木調査 |

| 10:00-10:20 | A03 | 見沼区自然観察・下草刈りボランティア | |||

| 10:25-10:45 | A05 | 大宮キャンパス周辺コウモリの生態観察 | |||

| 10:45-11:05 | A08 | つくば市小田地区活性化プログラム | |||

| 11:10-11:30 | 総合討論 | ||||

| 3 | 交流・学び | ○中口、作山 | 14:00-14:10 | A07 | 原市団地見学と原市カフェボランティア |

| 14:10-14:35 | B01 | 西粟倉村SDGsスタディーツアー | |||

| 14:35-15:05 | B04 | アースデイ川越「川越のしごと紹介」 | |||

| 15:05-15:30 | B05 | 栗橋西小学校「SDGsを学ぼう教室」 | |||

| 15:30-15:50 | 総合討論 | ||||

| 4 | 街なか再生・防災 | ○鈴木、石川 | 14:00-14:20 | A02 | Civil Engineering(防災地下神殿)フィールドツアー |

| 14:20-14:40 | A06 | 静岡県三島市の水辺再生運動と河川清掃ボランティア | |||

| 14:45-15:05 | A09 | 大宮駅東口エリア 歩行者通行量とアクティビティ調査 | |||

| 15:05-15:15 | A10 | 神楽坂通り(商店街) 歩行者通行量とアクティビティ調査 | |||

| 15:20-15:50 | 総合討論 |

教員による中口研究室の説明動画を公開しました。

昨日、研究室訪問がありました。

ゼミの学生が、研究室を紹介したものを公開します。

音声が聞き取りにくいところがございます。ご了承下さい。

私たち、SDGsゲームラボ(創る11班のメンバー)はSDGsアドベンチャーゲームを創りました。小学生から中学生までを対象としてSDGsを理解して、それを家族や誰か相手に説明できるようになってもらうことを目的としたゲームです。

すべての作業を始める前にガントチャートを作成し、大まかな予定を立てました。班分けは、兼任をありとし、全体プロデュース班、プログラミング班、BGM班、キャラクターデザイン班、クイズ作成班、ナレーション班6チームにわかれ作業を分担しました。

まず、全体プロデュース班では、ゲームのコンセプトの意見を取りまとめたり、最初と最後に行われるミーティングの開催、全体の進行状況を見ながら予定を組んだり、仕事の割り振り、班と班の話し合いの場を設けたり、全体の活動が円滑に進むように、班を仕切っていました。

プログラム班では班の中で4 つのグループに分かれ、それぞれの グループで SDGs に関したステージ を製作しました。 ステージ は、経済・社会・環境・発展途上 ・パートナーシップの 5 種類 があり ます。今回RPG ツクールというソフトを使ってゲームを製作しました。 スライドに映っている画像はゲーム のクイズについて製作している時 の画面です。 それぞれのマップにあったSDGs に関するクイズが出題され、 ゲームをプレイすることで SDGs の知識を つける ことができるようになっています。 また、 SDGs に関するクイズだけでなく 、 主人公たちの敵である 魔物も登場します。経験値 とレベルアップ のシステム を 組み込んであるので、 魔物を倒して 主人公たちの レベルを上げていく 、 という楽しみ方もできるようになっています。 今回ゲームを作るにあたって 特に注力した点 は、 子供たちに、 いかにして楽しみながら SDGs に ついて 知ってもらうか 、 ということでした。 それを実現するために 実際に 『 しまっこ学童 』 へお邪魔して、 小学生 たちにこのゲームをプレイしてもらいました。 そこで

生じた不具合や 、 操作性を改良して 、どの年代でも遊べる よう に しました。

キャラクターデザイン班は、ストーリー班の依頼に合わせてキャラクター像を決め、スマホやiPadのアプリを使い、下書き、ペン入れ、着色を進めました。

クイズ作成班は、SDGsの17個の目標を社会、経済、環境。パートナーシップの4つに分けて、それぞれ分担し、クイズを作成しました。スライドに載っている表が分担表です。社会、経済、環境は、目標の数だけ作り、パートナーシップは2個作り、計18個のクイズを作成しました。SDGsについて、名前は知っていたのですが、内容ははっきりと理解できていなかったので、しっかりと調べ、知ることから始めました。そこから、調べたことをまとめ、クイズを作り、解説やヒントを作りました。

このスライドは、ゲーム内でクイズをやっている写真です。いろいろな村の住人や海岸の老人などがクイズを出してきます。それにどんどん答えていきます。ヒントも与えてくれるので、あまり知識がない人でも、クイズに答えることができ、SDGsについて理解することもできます。

BGM班は、ゲーム内で使われるオリジナルBGMの作曲を行いました。(スライド効果)本日は作成した曲のうち、街がゲームの進展に合わせて四段階に発展していくメインステージのBGMについて紹介させていただきます。

メインステージ発展前のBGMは「陰暗」と定義されている調である嬰ハ短調を使用し、「暗くて希望を感じられないようなまち」を表現しています。そして替わって流れ始めたのは第二段階です。そして、第三段階と続きます。この二つのアレンジでは同じ旋律や調を使いながらも、使用する楽器を変えることでだんだんと街が活気を取り戻していく様を表現しました。第四段階(最終段階)の街が完全に発展した後のBGMのアレンジでは、「高貴」と定義された調であるホ長調を使用することで煌びやかな美しい街を表現できるよう工夫しました。このように、調や楽器がもつ音楽的なイメージを利用することで、街の発展度に対応したBGMを実現しました。また、制作にあたっては、ミューズスコア、バンドラボの2種類を主に使用しました。

また私たちは、実際に6月18日にしまっこ学童に向かい小学生にゲームをプレイしてもらいました。子供たちからは、楽しかったや、もう一度やりたいなど好評の意見をいただきました。

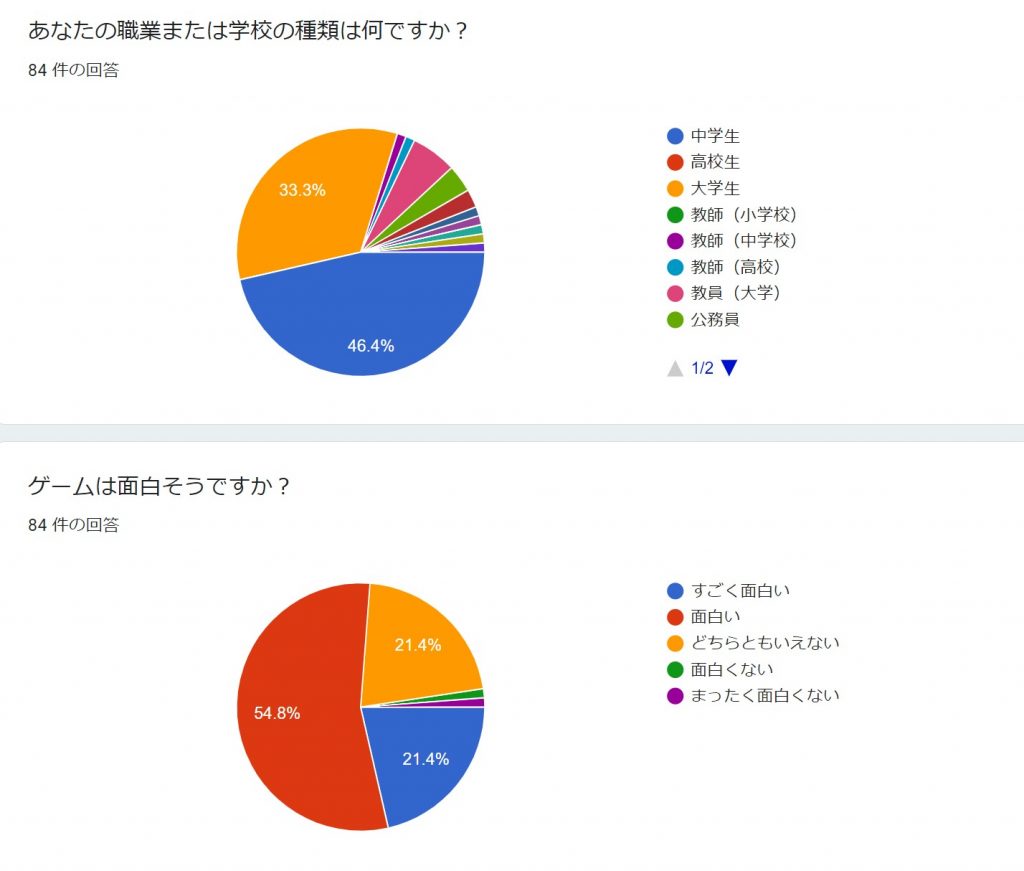

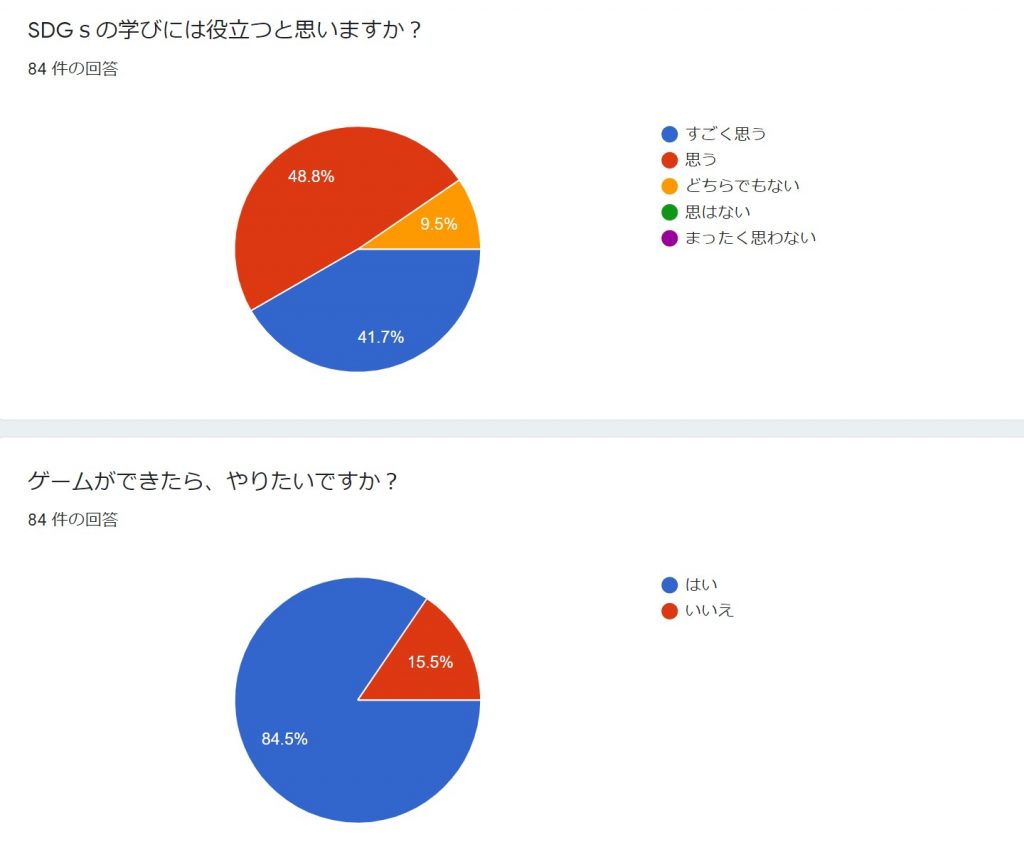

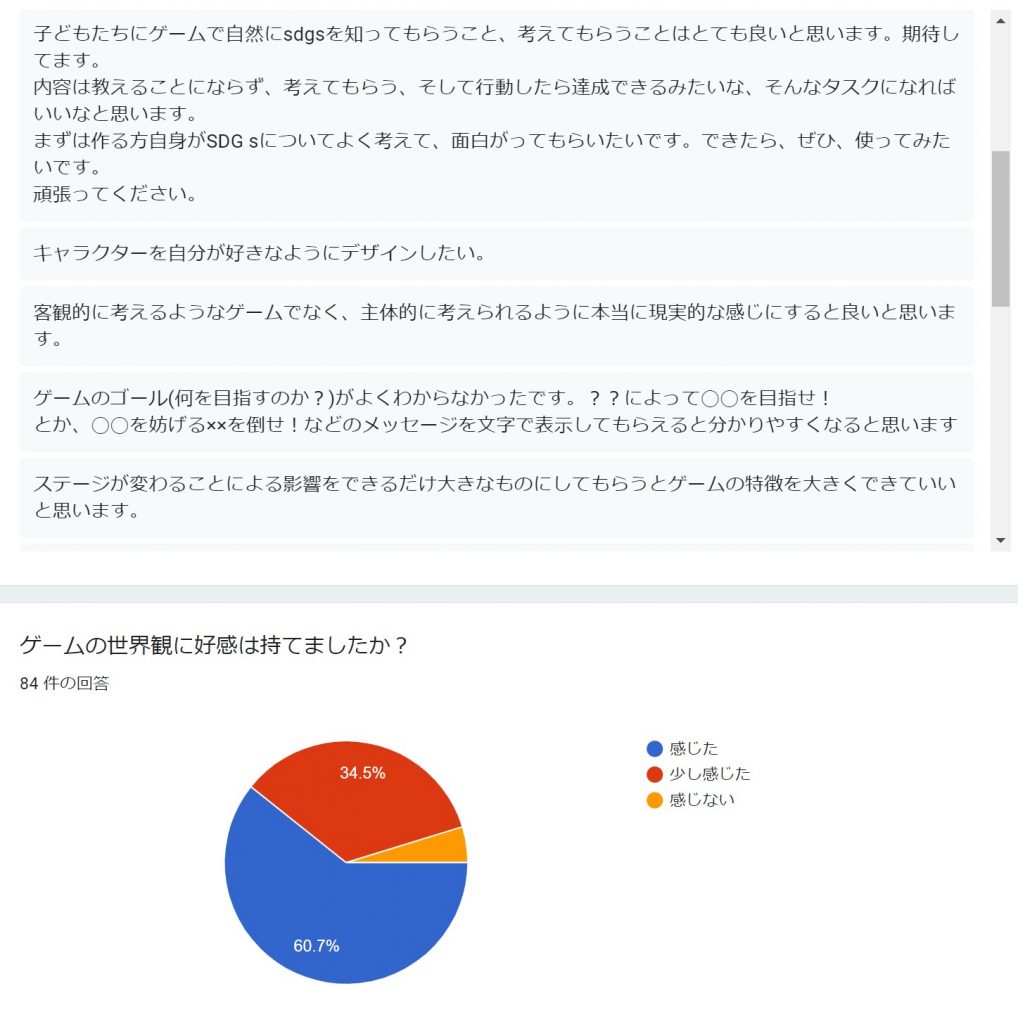

また、大宮国際中等学校や学校の教員、市民団体の方など合わせて84名の方々から、予告動画を見ていただいた感想、意見を頂戴しました。

効果は、時系列評価や他組織との比較評価で測定することが考えられます。

効果の把握は、以下のような手法で行うことが考えられます。

| 質問紙調査(選択式、テキストマイニング) |

| インタビュー(半構造化、自由) |

| ポートフォリオ分析(筆記、実演) |

| 観察(動作・発言分析) |

| 生理的指標の測定(皮膚電気抵抗、心拍数、発汗、唾液アミラーゼなど) |